ユニバーサルツーリズムとは?国内・海外事例と実践のヒント

・「ユニバーサルツーリズムがなにかわからない」

・「自社でユニバーサルツーリズムを実施する方法が知りたい」

など、ユニバーサルツーリズムに対して疑問や、興味関心をもっている観光事業者の方も多いのではないでしょうか。

ユニバーサルツーリズムを実施するには、具体的にどのような取り組みがユニバーサルツーリズムと呼ばれているのかを正しく理解し、自社でできる範囲で少しずつ着手することが大切です。

本記事では、観光事業者向けの在庫管理ツール「JTB BÓKUN」を提供する弊社の知見から、ユニバーサルツーリズムとはなにか、どのような方法で実施すれば良いのかをわかりやすく解説します。

ユニバーサルツーリズムとは?

ユニバーサルツーリズムとは、高齢や障がいの有無、性別・国籍・能力などの違いに関わらず、すべての人が楽しめるように設計された旅行のことです。

年齢や障がい等を理由に旅行をあきらめることなく、行きたい場所に行って安心して楽しめる環境を整えようという取り組みを指します。

また2021年5月に可決、成立した改正障害者差別解消法によって、障がい者への合理的配慮の提供が民間事業者に義務づけられるようになりました。これにより国や自治体だけでなく、民間事業者でも「合理的配慮」に関する考え方と具体的な対応方法の検討が必要です。

政府では、ユニバーサルツーリズムの実施を支援する取り組みとして、環境整備を進めています。

「 今後増加が見込まれる高齢者等の旅行需要を喚起するため、そのニーズを的確に把握し、ユニバーサルツーリズム(誰もが気兼ねなく参加できる旅行)の普及、定着を目指す。

このため、観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定数の増加に向けて、制度周知、認定施設に係る情報発信の強化等を推進するとともに、ユニバーサルツーリズムの商品造成に資するモデルツアーの実施による商品組成手法の確立等を進める。

あわせて、観光施設や宿泊施設等のバリアフリー化を一層推進し、ソフト・ハードの両面から環境整備を進める。」

ユニバーサルツーリズムとユニバーサルデザインやバリアフリーとの違い

ユニバーサルデザインとバリアフリーは混同されることが多く、日本でのユニバーサルツーリズムの取り組みもバリアフリーを基本としている部分があります。しかし、本来の意味は少々異なります。

バリアフリーは、特定の人にとってのバリア(障壁)を見つけて取り除くという考え方です。段差にスロープを付ける、車椅子やベビーカーでも通りやすい通路幅を確保する、などはバリアフリー施策に含まれます。

一方で、ユニバーサルデザインは、どのような背景をもつ人にとって使いやすいものをデザインするというコンセプトです。最初から段差なくフラットに設計する、通りやすい通路を設計する、多言語表記する、などがユニバーサルデザインに該当します。

そのため、ユニバーサルツーリズムはバリアフリーとは異なり、「どのような人でも楽しんでもらえるように設計されたツアー」というニュアンスです。

海外におけるアクセシブル・ツーリズム

「ユニバーサルツーリズム」という言葉は、実は日本語の造語。海外では、「アクセシブル・ツーリズム」、「Tourism for All」という言葉が使われています。

障がいに対する考え方にも違いがあり、日本では人が介助する前提での「バリアフリー」を指すのに対し、海外(特に欧米)では「自立支援」が主流。介助者を同伴しない単独での旅行も珍しくありません。

旅行に対するニーズも、バリアフリーの有無にかかわらず行きたい場所に行くことを重視する傾向があります。お客様がご自身で行けるかどうかの判断ができるよう、バリアの情報も含めた十分な情報提供を行うことが必要になります。

ユニバーサルツーリズムが注目されている理由

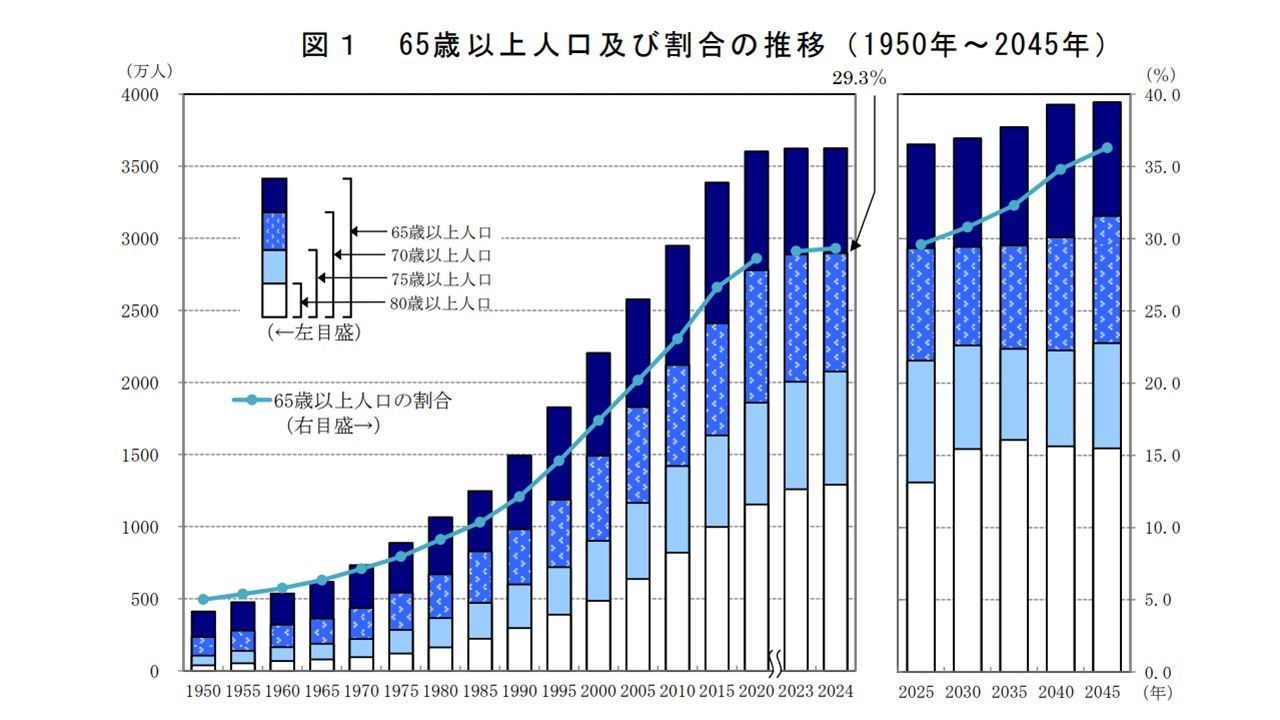

出典:総務省

ユニバーサルツーリズムが注目されている理由のひとつに、国内観光客・訪日観光客両方の誘致に大きな効果があるということも挙げられます。

国内対象者の市場規模が大きい

2024年のわが国の人口に占める65歳以上の人口は3,625万人、総人口に占める割合は29.3%です。2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になり、高齢社の割合も30%を超えるてくると見込まれています。

ユニバーサルツーリズムが推進される背景には、旅行の不安を取り除くことで、旅行意欲が高く、経済的にも余裕がある高齢者を集客する目的があります。

また、高齢者・障がい者・乳幼児などの数は、国内人口の3分の1以上です。これらの方々を含んだ家族旅行やグループ旅行が容易になれば、大きな市場規模になることが予測されており、観光事業者の戦略の一つとして注目されています。

訪日観光客の集客・リピーター化

訪日観光客の中にも、高齢や障がいのために旅行に不安を抱える方がいます。さらに、言葉が分からないということでコミュニケーションにも不便を感じることもあるでしょう。

これまで訪日観光客の約8割を占めていた東アジアにおいても今後急速な高齢化を迎えます。

海外では、市街地や観光地でのバリアフリー化が進んでおり、障がいがある人も旅行やレジャーを楽しむ姿が見られます。日本で快適な旅の体験ができれば、訪日観光客の集客やリピーター化にもつながります。

ユニバーサルツーリズムの課題を解決するヒント

ユニバーサルツーリズムを推進する上で、課題の上位に挙がってくるのが「予算」と「ノウハウ」です。これらがネックとなってなかなか取り組めないケースもあるでしょう。最初から完璧を目指さず、予算や手間をかけずにできることから始めるのが重要です。ここでは、ユニバーサルツーリズムにおける課題解決につなげるために、今から始められる施策のヒントについて解説します。

バリアフリー情報の発信

車いす対応のために階段をスロープにしたり、通路を広げたりといったバリアフリー化ももちろん大切ですが、ユニバーサルツーリズムに必要なのはハード面の整備だけではありません。施設の改修が難しい場合、エレベーターの有無・ドアの幅・浴室の写真などの情報を発信するだけでも良いのです。完璧なバリアフリー設計の設備を用意することではなく、障がいのある方がご自身で判断できるように情報提供をすることもユニバーサルツーリズムの取り組みの一つの方法です。

相手のニーズを知るためのコミュニケーション

どこに行きたいのか・どんな体験をしたいのか……旅行に求めていることは一人一人異なります。また、それを実行するためにどんな困難があるのかということも、想像だけでは分からない部分が多いでしょう。思い込みで対応するのではなく、お客様としっかりコミュニケーションを取り、ご要望をお伺いすることで、ベストな対応が可能になります。ノウハウよりも、目の前のお客様から得られる情報にヒントがあります。

ユニバーサルツーリズムに関する資格の取得

ユニバーサルツーリズムに関する資格を取得し、理解や知識を深めるのも選択肢の一つです。たとえば、一般社団法人ケアフィット推進機構が認証している「旅のユニバーサルツーリズムアドバイザー資格」などが挙げられます。高齢者や障がいをもつ人の特性やサービスの在り方について学べる資格です。知識を身に付けることで理解が深まり、ユニバーサルツーリズムの設計にも役立ちます。

ユニバーサルツーリズムへ取り組む国内の事例

ここでは、実際にユニバーサルツーリズムに取り組んでいる国内の事例を紹介します。

沖縄観光バリアフリー宣言(沖縄県)

2007年、日本で最初に観光バリアフリー宣言をした沖縄県。那覇空港には「しょうがい者・こうれい者観光案内所」を設置し、到着時からバリアフリー情報を得ることができる体制が整っています。ポータルサイトには旅行者向けの情報のほか、事業者向けのマニュアルやセミナー情報も掲載。

『信州型ユニバーサルツーリズム』(長野県)

長野県では、「都会型バリアフリーのようなハード偏重でない、山岳高原・信州ならではのユニバーサルツーリズム」を推進。高齢者や障がい者にとって本来はバリアである山や自然を強みとして生かし、サポート体制を整えて誰でも安心して楽しめるアウトドアフィールドを実現しました。富士見高原リゾートは内閣府の『ユニバーサルデザイン推進功労者』表彰の実績があります。

みやざきアクセシビリティ情報マップ(宮崎県)

「みやざきアクセシビリティ情報マップ」は、宮崎県内のアクセシビリティ情報を総合検索できるサイトです。「だれが?」「なにをする?」「どこで?」を選択すると対象の施設を検索表示。さらに細かいバリアフリー条件も追加することができ、目的・希望に合った施設を簡単に探すことが可能です。

ユニバーサルツーリズムへ取り組む海外の事例

ここからは、ユニバーサルツーリズムに取り組んでいる海外の事例を紹介します。

スペインの事例

スペインは、コロナ禍前の2019年にはインバウンド客数8,400万人を超える世界第2位の観光大国です。バルセロナやマドリードでは、観光情報のオーディオガイドや宮殿・美術館などの有名スポットを周遊できるバリアフリールートの提供などを行っています。また、交通インフラの面では、すべての空港に介助が必要な乗客向けの専門スタッフを常駐させ、長距離鉄道会社は要介助の乗客に目的地まで同行するサービスを提供しているなど、ユニバーサルツーリズムへ積極的に取り組んでいる事例です。

ウルグアイの事例

ウルグアイでは、2006年から高齢者や若者・家族旅行の費用を補助する「ソーシャルツーリズム」を展開しています。2015年以降は障がい者向けのモデルツアーも提供を開始するなど、国を挙げてユニバーサルツーリズムの強化に取り組んでいる事例です。観光地においては、バリアフリー化が未完全な部分もある一方で、人による配慮で積極的に取り組みを進めています。たとえば、手話によるガイドのほか、視覚障がい者向けには触覚や聴覚・嗅覚を楽しむコンテンツ、食事制限を踏まえた特別食の提供などの施策が特徴的です。

ユニバーサルツーリズムを理解してファンの醸成を

多様な旅行者の受け入れが可能なこと、旅行に制約を感じている人のニーズに応えられることは、その観光地のファンを着実に増やしてくれます。また、「合理的な配慮」という観点においても地域を訪れる人々のニーズを適切にとらえるということが今後ますます重要になります。本コラムが各種取り組みを実践する機会となりましたら幸いです。

参考文献:

総務省統計局” 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-”.2021-9-19

観光庁“ユニバーサルツーリズムに対応した観光案内の実践⽅策”.2017-3

観光庁観光産業課“「バリアフリー旅行サポート体制の強化に係る実証事業」報告書”.2019-3

観光庁観光産業課“ユニバーサルツーリズムの促進業務報告書”.2019-3

兵庫県”ユニバーサルツーリズムの推進に関する検討会「資料2-1」宿泊施設におけるユニバーサルツーリズムに関するアンケート調査結果(速報版)”

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課”バリアフリーOKINAWA”

長野県”長野県ユニバーサルツーリズム推進事業”.2022-1-4

宮崎県福祉保健部障がい福祉課”みやざきアクセシビリティ情報マップ”

JTB BÓKUNについて

JTB BÓKUNは、グローバル市場に対応した観光協会・DMO・体験事業者向けの予約・在庫管理システムです。

主な機能:

・自社ホームページでの体験商品の販売

・ユーザー同士での体験商品の相互販売

・海外OTA(Viator、KLOOK、GetYourGuideなど)との接続

・体験商品の予約・在庫の一元管理(チャネルマネージャー)

・販売データおよび顧客データの分析

フォームに必要事項を入れると資料をダウンロードできます。

JTB BÓKUN 説明資料

体験アクティビティ予約管理システムJTB BÓKUNの特徴や機能を

ご紹介しています。